氯化銨生產中碳化硅換熱器的應用

一、技術背景

在150 kt/a氯化銨裝置中,反應循環尾氣冷凝器(E3101)原設計采用立式管殼式固定管板列管鈦材換熱器。然而,在運行僅3個月后的檢修中發現:

管板輕微腐蝕:氯離子引發金屬晶間腐蝕,導致管板表面出現點蝕坑;

脹管頸部嚴重腐蝕:應力腐蝕使換熱管與管板連接處出現裂紋,泄漏風險劇增。

鈦材在含氯環境中的失效根源在于:氯離子半徑小、穿透性強,易破壞金屬表面鈍化膜,形成腐蝕電池。傳統金屬換熱器在氯化銨工況下平均壽命不足1年,頻繁停機檢修成為行業痛點。

二、碳化硅換熱器的技術優勢解析

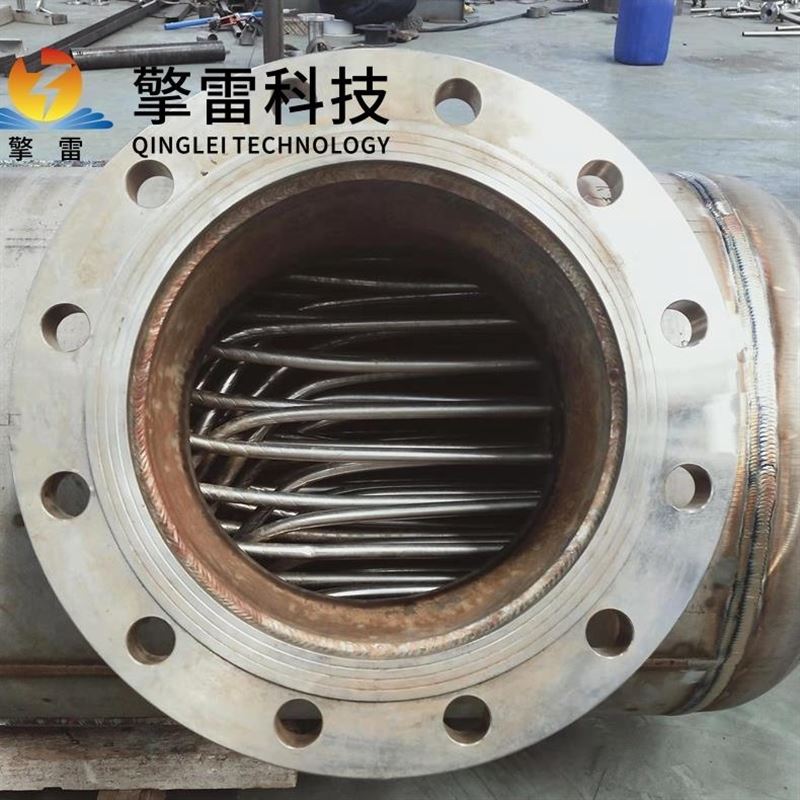

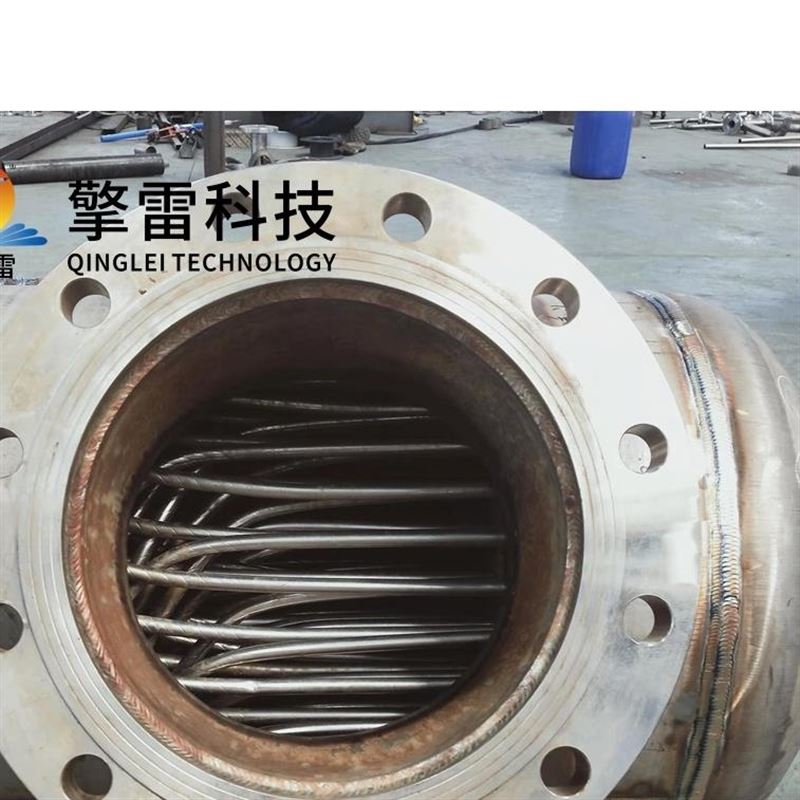

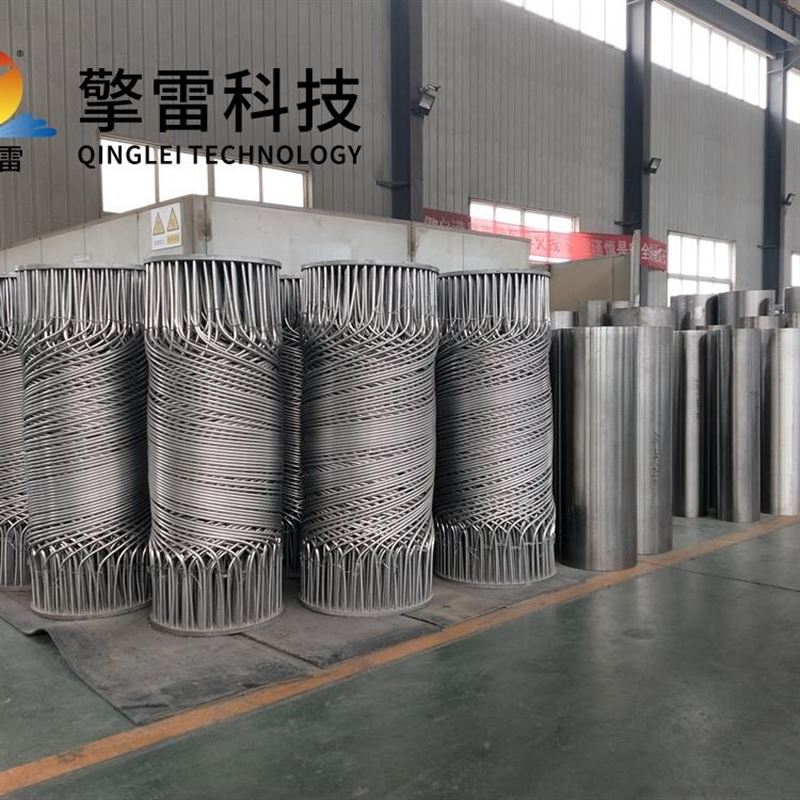

針對鈦材的腐蝕問題,新E3101換熱器采用碳化硅列管式結構,其核心優勢體現在以下維度:

耐腐蝕性:化學惰性屏障

碳化硅對濃硫酸、氫氟酸、熔融鹽等介質呈化學惰性,年腐蝕速率<0.005mm,較316L不銹鋼耐蝕性提升100倍。

在氯化銨工況中,碳化硅表面形成致密氧化硅保護層,有效阻隔氯離子侵蝕,設備壽命突破10年。

導熱性能:熱效率躍升

導熱系數達120-270 W/(m·K),是銅的2倍、316L不銹鋼的5倍。

通過螺旋纏繞結構與螺紋管設計,傳熱系數提升30%-50%,綜合換熱效率較傳統設備提升50%以上。例如,在磷酸濃縮裝置中,換熱效率從68%提升至82%,年節約蒸汽1.2萬噸。

耐溫極限:高溫工況穩定運行

熔點2700℃,可在1600℃長期穩定運行,短時耐受2000℃溫度。

在垃圾焚燒尾氣處理中,設備直接接觸1200℃煙氣,熱回收效率提升30%,而傳統金屬換熱器需通過兌冷風降溫至600℃以下。

結構可靠性:抗熱震與耐磨性

熱膨脹系數(4.7×10??/℃)僅為金屬的1/3,可承受300℃/min的溫度劇變,避免熱應力開裂。

硬度僅次于金剛石,在礦山尾礦處理等含固體顆粒工況中,耐磨性顯著優于金屬材料。

三、應用案例:廣西川化天禾的實踐驗證

廣西川化天禾鉀肥有限責任公司150 kt/a氯化銨裝置的改造案例具有典型意義:

選材決策:通過對比鈦材、石墨和碳化硅的性能,最終選定碳化硅列管式換熱器,解決氯離子腐蝕與高溫熱應力問題。

制造安裝:嚴格控制管束正三角形排列精度,殼程內置螺旋導流板使流體產生螺旋流動,傳熱系數提升30%;采用雙O形環密封結構,漏氣率低于0.01%/年。

運行效果:新E3101于2022年2月投運后,連續運行超2萬小時無性能衰減,維護成本降低75%,噸鋼能耗降低12%,年節約標準煤超2萬噸。

四、行業價值:綠色

轉型的核心裝備

碳化硅換熱器在氯化銨生產中的成功應用,推動了化工行業向零碳制造邁進:

能效提升:在MDI生產中,冷凝效率提升40%,蒸汽消耗降低25%,系統能效提升18%。

壽命延長:在氯堿工業中,設備壽命突破10年,遠超鈦材的5年周期,全生命周期成本降低50%以上。

環保效益:在垃圾焚燒煙氣處理中,耐受1200℃高溫與酸性氣體侵蝕,防止二噁英二次生成,余熱回收效率提升30%。

五、未來趨勢:材料與智能化的深度融合

隨著“雙碳”目標的推進,碳化硅換熱器將呈現以下發展方向:

材料升級:研發碳化硅-石墨烯復合材料,目標導熱系數突破300 W/(m·K),三維螺旋流道設計使傳熱效率再提升30%。

智能集成:集成光纖布拉格光柵(FBG)傳感器,實時監測管壁溫度梯度、流體流速等16個關鍵參數,結垢率降低40%;數字孿生技術構建設備三維模型,預測剩余壽命準確率>98%。

制造革新:3D打印流道技術實現定制化設計,比表面積提升至500㎡/m³,滿足航空航天、深海探測等工況需求。

- 上一篇:冶金碳化硅冷凝器-簡介

- 下一篇:管殼式熱交換器

您的位置:

您的位置: