大型螺旋纏繞管式換熱設備:工業熱交換領域的創新引擎

一、技術原理:螺旋纏繞結構重塑傳熱邊界

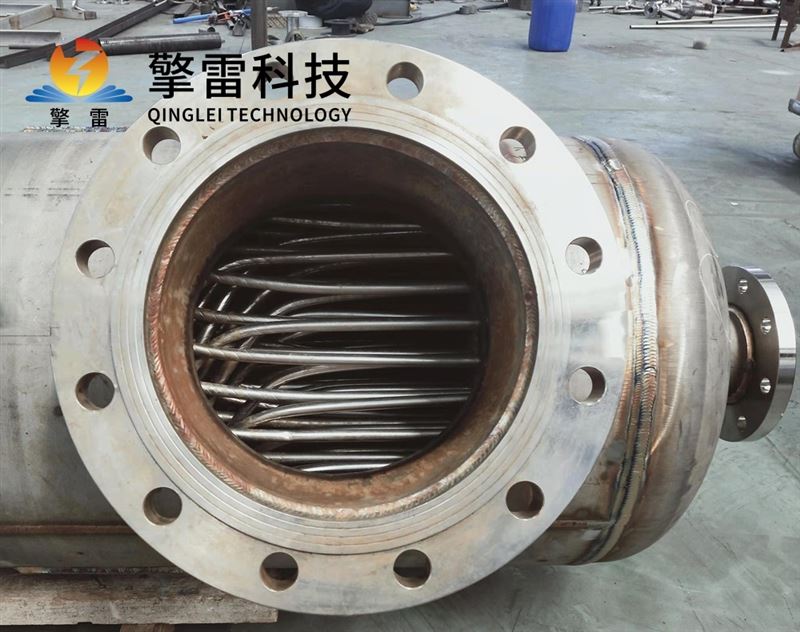

三維螺旋流道設計

多根金屬管(如不銹鋼、鈦合金或碳化硅涂層管)以特定螺距(50-200mm)反向纏繞于中心筒體,形成多層立體傳熱網絡。螺旋通道產生的離心力驅動流體形成二次環流,破壞熱邊界層,使湍流強度提升3-5倍,傳熱系數達13600-14000 W/(m²·℃),較傳統列管式設備提升3倍以上。

溫差應力自補償機制

螺旋結構天然具備軸向伸縮補償能力,在100℃溫差工況下,設備熱應力水平較固定管板式設計降低60%。例如,在IGCC氣化爐系統中,該設備成功應對12MPa/650℃參數,年節約標準煤10萬噸。

多股流換熱能力

通過分區布管的整體管板式結構,可在一臺設備內實現多股流體的同時換熱。某石化項目數據顯示,其傳熱效率較傳統設備提升40%,蒸汽消耗降低25%。

二、性能突破:六大核心優勢重構工業熱管理

超緊湊結構設計

單位體積傳熱面積是傳統設備的3-5倍,體積僅為傳統管殼式換熱器的1/10。某LNG接收站應用后,設備高度降低40%,節省土地成本超千萬元,余熱利用率提升45%,年減排CO?超萬噸。

工況適應性

耐高溫高壓:采用高強度、耐腐蝕材料(如不銹鋼、鈦合金),可承受20MPa最大操作壓力,適用于700℃超臨界工況。

抗腐蝕性能:在沿海化工園區等嚴苛環境中,鈦合金設備已連續運行多年未發生腐蝕泄漏,壽命較傳統設備延長數倍。

自清潔效應:高流速(設計流速高達5.5m/s)和光滑管壁(316L不銹鋼管)使鈣鎂離子不易附著,結垢傾向低,維護周期延長至3-5年。

全生命周期成本優化

雖然初始投資較高,但全生命周期成本(LCC)降低40-50%,故障預警準確率超過98%,非計劃停機次數降低95%。

三、應用場景:跨行業解決方案覆蓋全產業鏈

能源行業

核電/火電余熱回收:系統熱耗降低12%,余熱利用率提升25%,年減排CO?超萬噸。

氫能產業鏈:鈦合金內襯設備支持1900℃高溫氣冷堆熱交換,助力清潔能源發展。

LNG接收站:適應-196℃至400℃寬溫域運行,BOG再冷凝處理量提升30%。

化工與冶金

煉油與催化裂化:高溫高壓介質熱量回收效率提升30%以上,年節能費用達240萬元。

煤氣化工藝:余熱利用率提升25%,年節約蒸汽1.2萬噸,碳排放減少8000噸。

丙二醇精餾:反應溫度控制精度達±1℃,產品純度提升至99.95%。

民生領域

乳制品殺菌:CIP在線清洗實現微生物殘留<1CFU/100cm²,保障生產連續性。

藥品生產:雙管板無菌設計避免交叉污染,符合FDA認證,某生物制藥企業產品合格率提升5%。

區域供熱:作為第四代熱網核心設備,通過高效熱量傳遞實現20%以上的節能目標。

四、未來趨勢:材料革命與智能融合驅動產業升級

材料創新

研發碳化硅-石墨烯復合涂層,導熱系數突破300W/(m·K),抗熱震性提升300%,支持700℃超臨界工況。

開發耐氫脆、耐氨腐蝕材料,支持綠氫制備與氨燃料動力系統。

結構優化

3D打印技術突破傳統制造限制,實現復雜管束設計,比表面積提升至800㎡/m³。

異形纏繞技術通過非均勻螺距纏繞優化流體分布,傳熱效率再提升10-15%。

智能化升級

數字孿生模型構建虛擬設備,實現遠程監控與智能調控,故障率降低60%。

集成物聯網傳感器與AI算法,通過實時監測管壁溫度梯度與流體流速,預測性維護準確率達98%。

綠色可持續發展

閉環回收工藝使鈦材利用率達95%,單臺設備碳排放減少30%。

深化節能設計,提高能源利用效率,減少能源消耗和碳排放。

- 上一篇:化肥廢水纏繞管換熱器-參數

- 下一篇:防銹劑廢水纏繞管換熱器-用途

您的位置:

您的位置: